以前投稿した記事(下記リンク)では、「人間の「よい」と「わるい」の判断の起源について、ドイツの哲学者ニーチェはどのように考えたのか」ということを取り上げました。

今回は、これに対して、日本独自の哲学を創り上げた日本の哲学者西田幾多郎(1870-1945)が、「善」というものをどのように捉えたのか、について見ていきたいと思います。

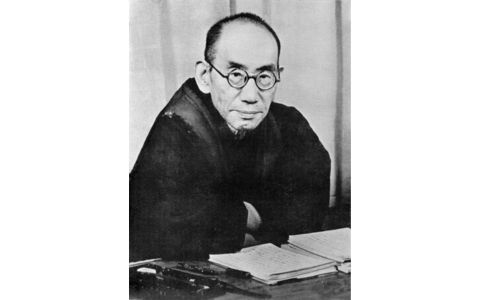

画像引用元:Wikimedia Commons 西田幾多郎(1870-1945)

悲しみに満ちた西田幾多郎の生涯

1870年(明治3年)、西田幾多郎は、石川県のとある村の庄屋(今でいう村長のような役職)を務めていた父の長男として誕生しました。

そのような良家に生まれた西田幾多郎ですが、その生涯は決して恵まれたものとは言えない、とても深い悲しみに満ちたものでした。

13歳で姉と死別、34歳の時には弟が戦死、36歳の時には5歳の次女を亡くし、また五女も生後間もなく失うことになります。

50歳には長男を失い、そしてほぼ同時期に3人の娘も大病を患います。

更には、脳溢血倒れ数年介護をしていた妻とは54歳の時に死別。70歳の時には四女を亡くし、74歳では長女を失いました。

そしてこの同じ年の1945年、終戦の直前に西田幾多郎自身も永眠することになるのでした。

これだけの近親者との死別があった西田幾多郎。自身のキャリアにおいても順風満帆ということはありませんでした。

13歳の時に石川県師範学校へ入学しますが、すぐに病気により退学。その後石川県専門学校に入りましたが、校風が合わなかったこともあり落第を経験し、その後退学。

翌年、東京帝国大学の選科(本科と違い一部の学課のみを選んで学ぶ課程)に進学するも、本科ではないため差別的な待遇を受けることになります。

卒業後は、石川県に戻り中学校教師の職に就き、間もなく結婚。翌年に旧制第四高等学校の講師となりますが、3年後に免職。その後私立大学の講師などを経て、京都帝国大学教授の職を得たのは、彼が40歳のときでした。

そしてその翌年となる1911年(明治44年)、日本独自の哲学思想が書かれた彼の著書「善の研究」が出版されたのです。

西田幾多郎が考えた「真の実在」とは?

さてここからは西田哲学の話に入ります。

西田はまず様々な課題や問いを考える上で、この天地人生の真相とは何であるか、「真の実在」とは如何なるものであるのか、を明らかにするところから論を始めています。

一般的な常識では、「意識の外に物が存在し、意識の内には心があって、様々な働きをなしている」と、このように考えられています。

しかしながら西田は、この「物心の独立的存在」という考えに対して、全面的に疑いの目を向けるのでした。

例えば今、目の前に机がある。その色や形は目の感覚である。次にこれに触れたときの感覚は手の感覚である。我々が直覚するものは全て、物そのものの客観的状態ではない。我々の意識を離れて、物そのものを直覚することは不可能である。我々の知るところは「知情意」の作用であって、心そのものではない。我々の直覚的事実としている物も心も、単に類似せる意識現象の不変的結合に過ぎないのではないのか?

西田はこのように論を立てたのです。

であるならば、「疑うにも疑い様のない直接の知識」とは何なのか?

それはただ我々の直覚的経験の事実、即ち意識現象についての知識あるのみである。事実と認識の間には寸毫の隔たりも無いのである。

とこのように考えたのでした。

もちろん意識現象であっても、これを判定したり想起したりすることはある。しかしながらこの場合は既に直覚ではなく、推理である。後の意識と前の意識とは別の意識現象である。直覚というのは、ただありのままの事実を知ることである。

斯くの如き直覚的経験(純粋経験)が基礎となり、その上に全ての知識が築かれる。

そしてこの直接経験の事実こそが、疑いようのない「真の実在」なのである。

決して我々の意識現象の外に独立自全の事実があるのではない。物体現象というのは、意識現象の中で各人に共通で普遍的関係を有するものを抽象したものに過ぎない。

このように結論し、西洋哲学の根本にある大前提を覆す日本独自の哲学思想を確立していくのでした。

「善」とは如何なるものか?

それでは西田が考える「善」とは如何なるものなのでしょうか?

この価値判断のもとは、やはり意識の直接経験に求めることになります。

まず始めに「善」とは意識の内面的要求より説明されるべきものであり、外より説明されるべきものではない。権力者が決める善悪に従うという他律的倫理学では、結局のところ無意識の恐怖が道徳的動機となってしまい、道徳と知識とが正反対となって無知なる者が最も善人となる。

そうではなく、我々の意識の素因である先天的要求が目的観念となって、自らの意志が意識を統一しようと作用する。この統一が完成せられたとき、即ち、理想を実現し得たとき、その行為は「善」として賞賛され、これに反したときは「悪」として非難されるのである。

我々の精神も時には単純な本能的活動となることがあるが、意識現象は必ず観念の要求を備えているのであるから、意識活動はその本能的活動の背後に観念的活動、即ち何らかの理想への要求が潜んでいる。

つまり「善」とは、我々の内面的要求即ち理想の実現、言い換えると意志の発展完成であるということとなる。

そしてこの意識の統一力を「人格」と呼ぶとすれば、人格の実現こそが絶対の「善」となるのである。

故に世の道徳家がいう、義務とか法則などによっていたずらに自己の要求を抑制し、活動を束縛するのは「善」の本性に反すると言ってよい。

この点から見て「善」と「幸福」とは相反するものではなく、むしろ「善」は「幸福」であるということができる。

これが西田の考える「善」なのでした。

西田幾多郎と「禅」

上記にある通り、西田哲学は「物心の独立的存在」、別の言い方では「主観と客観を区分けする」という考えを全面的に否定し、「知情意」が一体となった「直覚的経験」こそが実在の根本だとしています。

そして、我々の意識現象は必ず他との関係の上に成立しており、我々にとっての「善」は、一部の要求のみを満たすものではなく、全体との関係において調和がとれているものである、としています。

このような考え方は、東洋的(仏教的)思想、とくに「直感」「直覚」に重きを置く「禅」から多大なる影響を受けていると考えられます。

事実、彼は同郷の高校の同級生である鈴木大拙*の影響により、20代後半からの十数年間「禅」の修行に打ち込んでいました。

(*:鈴木大拙は仏教哲学の第一人者。著作は「禅と日本文化」など多数。)

西田幾多郎が思索に耽って歩いた「哲学の道」

西田幾多郎というと、その哲学者という肩書き、冒頭にもある顔写真、そして数多くの不幸に遭った生涯などから、すごく口数の少ない、気難しい性格の人であったかの様なイメージがありましたが、実際はとても話好きで、日常的に弟子たちと対話をし、友人などへの手紙もまめに書くような人であったようです。

その西田は、京都の銀閣寺近くの小道を歩きながら熟思黙想するのが好きでした。今ではその小道は「哲学の道」と名付けられ、有名な観光スポットとなっています。

そして西田はその小道を歩きながら、人生の問題についてあれこれと思索をするのでした。

実に苦悩の多い人生、胸をえぐられるような深い悲しみから自らを立ち直らせるためにも、人生の意味を深く考え、どう生きるかを考える、即ち西田にとって「哲学すること」は彼の人生においてなくてはならないものであり、彼の人生そのものであったのでしょう。

次に京都に行くことがあったら、およそ100年程前に西田が歩いた「哲学の道」を、西田のいう「善」とは何かを思い出しながら、そしてその西田が見たであろう景色も楽しみながら、ゆっくりと歩いてみたいと思います…。

出典及び参考資料

1) 西田幾多郎, 「善の研究」, 岩波文庫, 1950

2) 佐伯啓思, 「西田幾多郎 無私の思想と日本人」, 新潮新書, 2014

3) 西田幾多郎 – Wikipedia

4) 選科 – Wikipedia

5) 哲学の道 – Wikipedia