2025年2月23日・24日の2日間、東京都浜松町にある都立産業貿易センター浜松町館にて「Coffee Summit 2025」が開催されました。

このイベントは、コーヒー豆の焙煎・販売業者、ロースターの装置販売業者などがブースを連ね、一般消費者向けに開催をしているレギュラーコーヒーの展示会です。

主催者は、レギュラーコーヒーの消費拡大と日本のコーヒー文化の更なる向上を目指す業界団体「東日本コーヒー商工組合」。

この「Coffee Summit」が始まったのは2019年ですが、感染症による途中中断があったため、オンラインではないリアル会場での開催は5年ぶりとなりました。

会場では出展している焙煎業者各社の様々な種類のコーヒーをテイスティングできるということを知り、今回初めて会場に足を運びました。自分はコーヒーをよく飲む機会はありますが、専門的な知識はあまりないため、自分の好みの味、豆を探してみることにも興味があり、またコーヒーに関して色々ともっと勉強してみたいとも思い、今回参加をさせていただきました。

会場は午前中から大盛況で、まるで満員電車のように人がひしめき合うほどでした。実際、最も混んでいた時間は入場制限がかけられるほどの大人気。幅広い年齢層の男女がみなさんとても興味津々で各ブースのコーヒーを楽しんでいました。

今回の出展者数は26。簡単ではありますがそのごく一部の様子を以下にご紹介しようと思います。撮影は全てブースのスタッフの方に許可を得て行いました。

出展ブースの紹介

【ミカド珈琲】(株式会社ミカド珈琲商会)

会場に来て一発目のテイスティングが、こちらミカド珈琲の「レギュラーブレンド」。

1948年の創業以来変わらぬ味を提供し続けている商品です。飲んでみた印象は、ほんと昔なつかしい喫茶店を思い起こさせるふくよかな味と香りで、酸味と苦みのバランスの良さを感じました。

ミカド珈琲さんは「フレンチロースト」(フレンチローストは一般にかなり深煎り度合が高いコーヒー)も押しの商品の一つみたいで、深煎り品がとくにお得意のようです。

(公式HP:https://mikado-coffee.com)

【チモトコーヒー】(株式会社チモトコーヒー)

チモトコーヒーは1927年創業ということは、まもなく100周年を迎える老舗の珈琲販売業者。

会場では「スペシャルブレンド」を試してみましたが、こちらコクと深みを感じる自分好みの味でした。全体的に他のブースよりもコスパがよさそうな印象でした。

(公式HP:https://chimoto-coffee.co.jp/)

【SAZA COFFEE】(株式会社サザコーヒー)

SAZA COFFEEは、茨城県ひたちなか市に本社及び本店を構えるコーヒー販売業者です。現在は品川や新橋にも店舗を展開しています。

写真の方は、バリスタ日本一を決める大会で二度準優勝となったトップバリスタ兼本店店長。おいしいコーヒーを淹れるそのノウハウが、店舗で提供するコーヒーに落とし込まれているそうです。

あの徳川慶喜が飲んだといわれるコーヒーを再現した「将軍珈琲」など、目を引く商品が並んでいました。

(公式HP:https://www.saza.co.jp/)

【萬国珈琲】(株式会社東北萬国社)

こちらの萬国珈琲でテイスティングしたコーヒーは煎りが浅いものが多かったですが、その分豆本来の味、フルーティさが残ったコーヒーの味を楽しむことができました。自分はどちらかというと深煎りのものが好みだと思っていましたが、浅煎りのコーヒーでも豆がいいものだと、すごくフレッシュな味わいがあってとてもおいしいと感じました。今後は浅煎りのコーヒーでも自分に合うものを探してみようと思います。

(公式HP:https://bankoku-coffee.com/)

【サンパウロコーヒー】(株式会社サンパウロコーヒー)

サンパウロコーヒーのブースでは「ファクトリーブレンドNo.88」をいただきました。1988年以来販売を続けており、当店で一番人気のブレンドコーヒーということです。こちら深煎りで酸味が抑えられたコクのあるしっかりとした味わいでした。サンパウロコーヒーでは焙煎を熱風式ではなく、豆の個性が発揮されやすい「直火焙煎方式」にこだわり、創業以来続けているそうです。

(公式HP:https://www.saopaulo.co.jp/)

【Insent(味覚センサー)】(株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー)

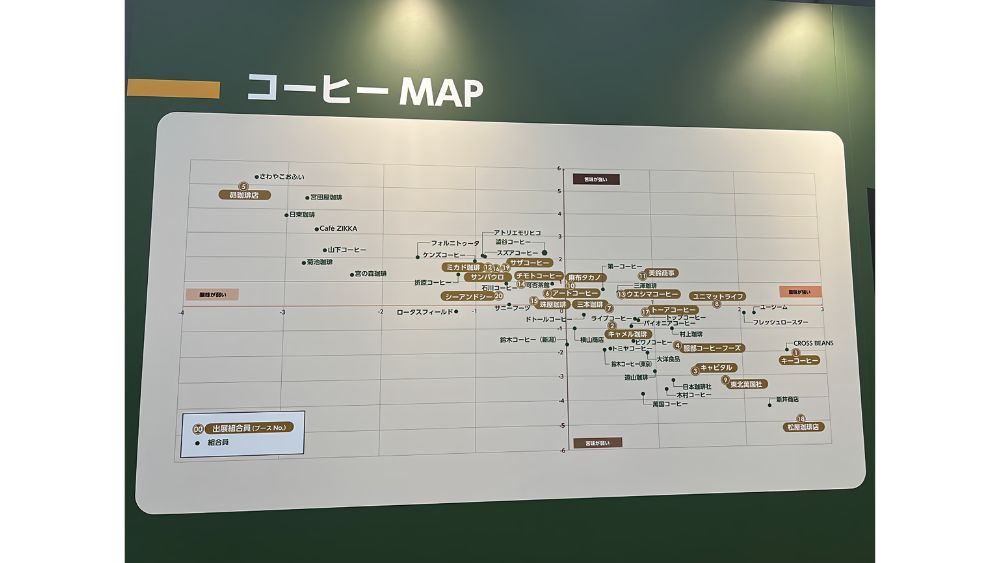

こちらのブースはコーヒー販売業者ではなく、なんと人間が感じる味の定量化ができる「味覚センサー」を販売しているブースです。九州大学の都甲潔研究室が世界で初めて味の数値化に成功しました。

装置はテーブルの上にのるサイズ。写真左の方に見える棒状の電極を測定したい液に浸して味を測定します。複数の電極は、それぞれ苦味、酸味、甘味などに対応しており、このイベントでは各社のブレンドコーヒーの味を定量化してグラフ(マップ)化をしていました(下の写真)。

マップの縦軸は「苦味」で上に行くほど強く、下に行くほど弱いということを表します。一方、横軸は「酸味」。右に行くほど酸味が強く、左に行くほど酸味が弱いということです。ご興味ある方はコーヒー選びの参考にしてみてください。

(公式HP:https://www.insent.co.jp/)

世界に拡がり多様な文化を育み続けるコーヒー

大盛況のうちに幕を閉じた「Coffee Summit 2025」。日本でもコーヒーの品質、味への関心は更に高まっているようです。

その一つの要因として挙げられるのは、感染症拡大をきっかけとして在宅勤務が拡がったこと。家で過ごす時間が長くなり、コーヒー豆を自分で挽いて、挽き立ての味を楽しむようになったり、より上質の豆を求める人が増えたといわれています。

最近のトレンドを業者の方に伺ったところ「煎りが浅いもの」が増えているとのこと。豆本来の味や新鮮な豆をフルーティさを残したまま味わいたい人が増えているようです。

今や世界中で楽しめるようになったコーヒー。その好みや飲み方は様々で、その国のお国柄が垣間見れる興味深い文化にまで発展しました。

ブースで業者の方に、日本のコーヒーの特徴について伺うと、まず返ってきたのは「水質の違い」。

一般に日本の水は他国と比較して硬度(水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの金属イオンの量を表す指標。イオンの量が少ない水は軟水と呼ばれる)が低い「軟水」です。軟水は日本茶だけでなくコーヒーに関しても、よりおいしく抽出されるとのこと。日本は水質の点ですごく恵まれているそうです。

また、食事との相性も考えられます。他の国の食事と比べて脂肪分が少ない我が国の食事には、煎りがあまり深くはない、フレッシュな豆本来の味を楽しめるクセのないコーヒーが合うのかもしれません。お肉やチーズに合うコーヒーとは少し違ってきそうですね。

その他、大変重要だと思われるのはその土地の気候。西ヨーロッパや米国、カナダなど、他の先進国と比べて日本は夏がすごく蒸し暑いという特徴があります。

例えば今現在は世界中で飲まれている「アイスコーヒー」ですが、これが広く一般に普及するようになったのは日本が初めてといわれています。日本では大正時代に喫茶店のメニューに登場し始めました。

かつて欧米にも冷やして飲むコーヒーはありましたが、大手コーヒーチェーン店が商品展開するようになるまでは、広く認知され受け入れられることはありませんでした。元々コーヒーはその香りを楽しむ飲み物。欧米では、わざわざ冷やして飲む必要がなかったのではないでしょうか。

このようにその土地柄によって、おいしいと感じるコーヒーは違ってくるようです。

今後ますます発展が期待されるコーヒー文化。朝起きたばかりで飲むもの、勉強や仕事に集中したいときに飲むものなど、そのときの気分やシチュエーションで豆を使い分けて楽しむことも出来そうです。

今回色んな味をテイスティングしてみて、コーヒーの奥深さに改めて感心させられました。