今回のトピックは「ドストエフスキー」です。ロシア文学というと、難しくてとっつきにくく、読むのにとてもハードルが高い印象を持つ方もいるかもしれません。とくにドストエフスキーの有名な作品は長編が多く、読み終えるのにとても時間がかかります。

そもそも外国の小説は、登場人物が馴染みのない名前であることが多く、とても覚えにくいということがあるため、読んでいる途中で人物の関係性がよく分からなくなる経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

ドストエフスキーの作品も例外ではなく、我々にとってあまり馴染みのないロシア人の名前が色々と登場してくるわけですが、さらにややこしいのはニックネーム(例えば、「ドミートリィ」のニックネームは「ミーチャ」など)もよく出てくるので、そのニックネームが誰のことを指すのか戸惑うこともあるかと思います。

そのように感じている方は、原作を漫画にしたものが多数出版されていますので、そちらでまず登場人物やあらすじなどを一度頭に入れてから、原作を読むことを考えてもよろしいかと思います。もちろん原作を読む前にネタバレする部分は生じますが、ドストエフスキーほどの読み応えのある作品では、あらすじを知ってからでも十分楽しめると思います。

今回はそのドストエフスキー作品の中でも、「世界の十大小説」など過去の文学作品を選出したものには必ずといっていいほど選ばれる、文学作品最高傑作の一つ「カラマーゾフの兄弟」をピックアップしました。

一般にこの作品が「世界最高の文学作品」とまで評価される理由の一つには、人間に関わる基本的な問題(家族間の関係性、恋愛、生と死、宗教、国家、暴力や貧困、等々)を全て扱っているということが挙げられています。そして作品全体としては、殺人事件の推理小説としても読める構成となっています。

「カラマーゾフの兄弟」についての解説や感想は、世界中で発信されていると思いますので、この作品の基本シナリオに関することについてはそちらをご参考になさって下さい。

ここでは、とくに誰でも一度は考えたことのある以下の問題、つまり人間社会に起こる受け入れようのない不条理、そんな現世を作った神の意志とは何なのか?そもそも全能の神がわざわざこんな残酷な世界を創るものなのか?神は本当に存在するのか?神の教えとこの世の不条理から生じる矛盾・葛藤をどう考えたらよいのか?といった点について注目してみたいと思います。

「カラマーゾフの兄弟」の基本シナリオとは?(ネタバレなし)

この作品の主人公は、カラマーゾフ家の父フョードルとその3人の息子たち。フョードルは自己中心的な性格で、とても欲深い好色漢。前妻との間に生まれた長男ドミートリィとは相続問題ならびに同じ女性をめぐっての争いを起こすほどの始末の悪い父親です。後妻との間には次男イワンと三男アレクセイをもうけましたが、イワンは理性的・合理的な考えを持ち、神の存在を疑問視している人物です。もう一人の三男アレクセイは神を信じる修道僧。純粋で真面目で誰からも好かれる性格の持ち主です。「カラマーゾフの兄弟」はこのように全く性格が異なる家族が登場人物となり、彼らを中心として物語が展開されていきます。

大きな基本シナリオとしては、物語中盤で父フョードルが殺されるという大事件が起こりますが、これで容疑者として警察に逮捕されたのは、長男のドミートリィ。状況証拠はドミートリィに不利なものばかりでした。

しかしながら、この殺人事件は親子の確執がエスカレートして起きた犯行というシンプルな話だけでは片付かない、複雑な状況をはらむ事件だったのです。謎めいたサスペンスのようなストーリーはその後意外な方向に展開していきます。そしてこの殺人事件の背景にあるものとは何か?フョードルを殺した真犯人は…

この続きはぜひ原作をお読みください。

神の教えとこの世の不条理との葛藤

この「カラマーゾフの兄弟」という作品、このとても長い小説では神の存在(キリスト教)というものがその大きなテーマの一つとして取り上げられており、作品全体にわたりこの件がその底辺に感じられるような物語となっています。中でもとくに前半部分にある「反逆」そしてそれに続く「大審問官」という章では、次男イワンと三男のアレクセイの会話として、この神の存在についての考えが深く掘り下げられているのです。本記事ではとくにこの点に関するドストエフスキーの考え、その哲学的考察とその文学的表現について見ていきます。

まず「反逆」という章では、理性的な考えを持つイワンの言葉として、神の存在に対する「疑問」が語られます。豊富な知識を有するイワンはこの世の中で実際に起きた数々の歴史的事実を踏まえ、人間の残虐な行為というもの、その中でもとくに酷い弁解の余地がない子供に対する数々の残忍な行為について具体例を挙げていきます。そしてそれらを踏まえながら、神の存在に対する自分の考えを、神への信仰心があつい弟アレクセイに向けて投げかけるのでした。

過去に実際にあったとされる幼い子供に対する惨さ極まりない行為。あるものは、実の両親に捨てられ、見ず知らずの大人に預けられた孤児が、ろくな食事も与えられずほったらかしにされ続け重罪を犯すようになった話、またあるものは、教養のあるインテリの両親が自分の幼い娘を細い枝の鞭で打つ話など、その他、ここに概要すら書くのが憚れるほど恐ろしくそして卑劣な行為の事例が、ここに書いたような控えめな表現ではなく、包み隠さぬ表現で描写されているのです。

ドストエフスキーはこれらの事実から目を背けず、実際に人間が行ったことを赤裸々に描き、その本性を問うています。

そして、イワンは以下のように続けます。

このようなとても許しがたいことを行った人間に対してさえも、神は「報復はするな、赦しを与えよ」という教えを諭す。それは一体何故なのか?それで良いとされる理屈は何か?イワンは数々の虐待行為などのあまりに惨い事実を知り、神の教えとの葛藤の中で心が引き裂かれる思いを吐露するのでした。

そして、以下にあるような言葉で、計り知れないほど大きなこの世の不条理を前にして、神の教えをそのまま受け入れるのはどうしても納得がいかない、神の存在は認めつつも、たとえ自分が間違っているとしても、神の言葉をそのまま信じるより、そこから生じる苦しみを引き受ける方がましだ、と言い放つのでした。(これが即ち「反逆」の意)

… この世界じゅうに、赦すことのできるような、赦す権利を持っているような存在がはたしてあるだろうか?俺は調和なんぞほしくない。人類への愛情から言っても、まっぴらだね。それより、報復できぬ苦しみをいだきつづけているほうがいい。たとえ俺が間違っているとしても、報復できぬ苦しみと、癒やされぬ憤りとをいだきつづけているほうが、よっぽどましだよ。…

引用元:フョードル・ドストエフスキー著(原卓也訳), 「カラマーゾフの兄弟」, 新潮文庫, 1978

そして、続く「大審問官」の章では、イワンが自作したという叙事詩「大審問官」をアレクセイに明かすのです。

有名な「大審問官」の章

イワンが作った叙事詩の舞台となるのは十六世紀のスペイン、セビリア。ドイツで宗教改革運動が始まったのもこの頃です。

スペインのセビリア地方などでは、当時「異端審問」が激しく行われ、異教と判断された者は火あぶりに処されていました。

イスラム勢力の影響下に置かれたイベリア半島(現在のスペイン、ポルトガルがある半島)では、現在「レコンキスタ」と呼ばれるキリスト教勢力による国土回復運動の抗争が、8世紀以降何世紀にもわたって続き、13世紀以降にはその大部分がキリスト教圏となりましたが、とくにセビリアなどイベリア半島南部には、キリスト教国支配下においても多数のイスラム教徒が暮らしていました。

しかしながら、15世紀の終わり頃になると国内の統治を強めるなどの理由により、表面上はキリスト教に改宗しながらも秘密裏にイスラム教やユダヤ教の習慣を守っている者に対して圧力が高まり、「異端審問」が許可されていきます。

こうして異端審問所なるものが設置され、イスラム教やユダヤ教から改宗した者が多数裁かれていいったのです。

イワンの叙事詩では、キリストが天から黙って気付かれぬように地上に様子を見に来たという設定でキリストが登場するのですが、その場所は上記のような状況にあるセビリア。しかも百人に及ぶ異端者たちが枢機卿(カトリック教会で教皇に次ぐ高位聖職者)である大審問官によって一度に焼き殺されたばかりの、ちょうどその場面に顔を出すのです。

しかしキリストはすぐに正体を見破られ、民衆は殺到して彼を取り囲み、彼に着いていきます。するとそこに高齢の大審問官が現れ、キリストを捕まえるよう護衛に指示するのでした。

その後牢獄の中に入れられたキリストのところに、あの大審問官が現れます。大審問官は何も言わず沈黙を保つキリストに語りかけます。

お前はキリストなのか?キリストだろう?

引用元:フョードル・ドストエフスキー著(原卓也訳), 「カラマーゾフの兄弟」, 新潮文庫, 1978

なぜわれわれの邪魔をしにきた?

引用元:フョードル・ドストエフスキー著(原卓也訳), 「カラマーゾフの兄弟」, 新潮文庫, 1978

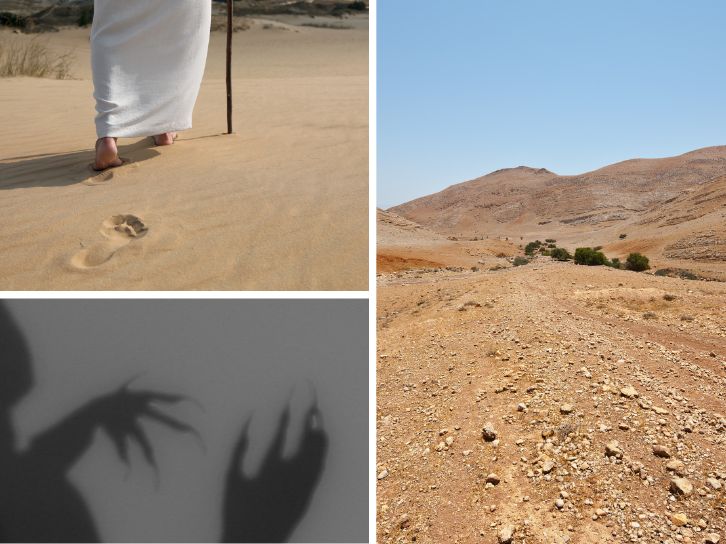

さらに大審問官は、福音書に書かれた悪魔からキリストへ告げられた「三つの問い」(一般に日本語では「荒野の誘惑」と呼ばれているようです)について次のように話しかけます。

自分で判断してみるがいい。お前と、あのときお前に問いを発した悪魔と、いったいどちらが正しかったか?

引用元:フョードル・ドストエフスキー著(原卓也訳), 「カラマーゾフの兄弟」, 新潮文庫, 1978

福音書に書かれた悪魔の「三つの問い」のエピソードとは、概要を記すと以下のようなものです。

【悪魔からの「三つの問い」のエピソード概要】 (出典:Wikipedia「荒野の誘惑」)

I)洗礼を受けた後、イエスは霊によって荒野に送り出され、40日もの間何も食べずに過ごした。そこで悪魔が尋ねる。「もしあなたが神の子であるなら、この石に、パンになれと命じてみよ」

これに対しイエスはこう答えた。「『人はパンだけで生きるものではない』と旧約聖書に書いてある」

II)悪魔はイエスを高いところへ連れて行き、世界のすべての国々を見せて言った。「もしあなたがわたしの前にひざまずくなら、これを全部あなたのものにしてあげましょう」

イエスは答えた。「『主なるあなたの神を排し、ただ神にのみ仕えよ』と書いてある」

III)悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、宮の頂上に立たせて言った。「もしあなたが神の子であるなら、ここから下へ飛びおりてみなさい。神は御使たちに命じてあなたを守らせるであろう」

イエスは答えた。「『主なるあなたの神を試みてはならない』と言われている」

イワンの叙事詩の中で、大審問官はキリストに、第一の問いを思い出すよう語りかけます。

お前は世の中に出て行こうと望んで、自由の約束とやらを土産に、手ぶらで行こうとしている。ところが人間たちはもともと単純で、生まれつき不作法なため、その約束の意味を理解することもできず、もっぱら恐れ、こわがっている始末だ。なぜなら、人間と人間社会にとって、自由ほど堪えがたいものは、いまだかつて何一つなかったからなのだ!この裸の焼野原の石ころが見えるか?この石ころをパンに変えてみるがいい、そうすれば人類は感謝にみちた従順な羊の群れのように、お前のあとについて走りだすことだろう。

引用元:フョードル・ドストエフスキー著(原卓也訳), 「カラマーゾフの兄弟」, 新潮文庫, 1978

ところがお前は人間から自由を奪うことを望まず、この提案をしりぞけた。服従がパンで買われたものなら、何の自由があろうか、と判断したからだ。お前は、人はパンのみにて生きるにあらず、と反駁した。

引用元:フョードル・ドストエフスキー著(原卓也訳), 「カラマーゾフの兄弟」, 新潮文庫, 1978

そして人類はやがて「食を与えよ、しかるのち善行を求めよ!」といい、教会に背くようになるのだ、と大審問官は言うのでした。

かりに天の教えを守り、地上のパンになびかない者が何千、何万いるとしても、それができない何百万、何百億という人間たちを放っておくわけにはいかない、彼らは罪深い反逆者でもあるが、最後には従順になって支配されることを望むのだ。そして我々はあくまでもキリストに従順であり、キリストのために支配しているのだとあざむくのだ、と大審問官は打ち明けるのでした。

そしてこの叙事詩は最後に以外な場面で締めくくられていきます…。

一方、それを投げかけられたアレクセイにとっては、この叙事詩全体の内容は受け入れることのできないものでした。

この理性的・合理的思考のイワンと、神に対し敬虔な姿勢を持つアレクセイとの対峙の構図は、どちらが人間としてあるべき姿なのかと問うドストエフスキーの考えを反映させたものとなっており、その答えは基本シナリオの父フョードルの殺人事件の真相と結びつけられる形で、本編の中で示されていくのです。

先に書いた、人生に関わる人間の基本的問題がすべて扱われているシナリオ、そしてそれらに対する哲学的な深い考察とロシア的な文学表現、さらにこのように複雑なプロット(物語や小説の筋や構想)が組まれ、それらをサスペンスとしても楽しめるストーリーとしてまとめ上げられた作品がこの「カラマーゾフの兄弟」です。これらの点が他では味わえないこの作品の最大の魅力なのではないでしょうか。

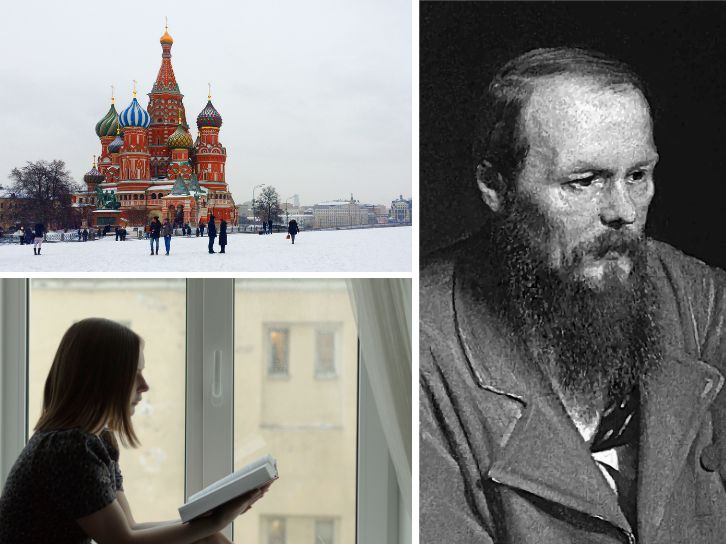

天才ドストエフスキーが生きた時代

天才フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキー(1821-1881)が活躍したのは19世紀の後半。今回記事で取り上げたドストエフスキーの最後の長編「カラマーゾフの兄弟」が出版されたのは、彼の最晩年の1880年でした。

1848年にはマルクスとエンゲルスによって「共産党宣言」が出されていた時代。西欧に比べて近代化が遅れていたロシアにも、産業革命による西欧の発展の影響が及び、合理的・理性的思考、近代的・進歩的な啓蒙主義的思想が強くなっていった頃なのでしょう。登場人物のイワンの特徴などにもそれらが反映されていると考えられます。

ドストエフスキー自身、20代には空想的社会主義(マルクス、エンゲルスが主張する「科学的社会主義」が出される前の初期の社会主義思想)に傾倒し逮捕までされているようですが、出所後にはキリスト教的人道主義へとその思想を変化させていきました。

理性万能主義への警鐘、神への冒涜に対する戒めが、この「カラマーゾフの兄弟」の作品の中にも感じられます。

ドストエフスキーは、モスクワにあった病院の院長にまでなった医師の父と、モスクワの裕福な商人の娘であった母の下に生まれ、16歳でサンクトペテルブルクの陸軍学校に入学をしますが、卒業後に勤めたサンクトペテルブルクの工兵隊製図局は自分に合わず1年で退職。以後作家を目指したという人物。

ギャンブルにのめり込んで、借金を抱える貧乏生活を余儀なくされたという性格の人だったようです。

今なお世界中の人に尊敬を受ける作品を描いた天才の経歴は、決して順風満帆とはいえない、自分にとってはとても以外なものでした。

しかしながらまさにそのような経験こそが、人間の本性に正面から向き合い、この世のさまざまな矛盾・葛藤にも目を向け、これらに対する深い深い熟慮がなされた要因となったのでしょう。

そしてその作品は約150年にもなる時を越え、今なお我々に「人間の本性」というものを問うています。そこに書かれた「本質」は、今でも全く古びることなく、むしろ現在際立ちを見せていることなのではないでしょうか。

そしてドストエフスキーは、そんな「本質」を見失った我々に、今も警鐘を鳴らし続けているのです…。

出典及び参考資料

1) フョードル・ドストエフスキー著(原卓也訳), 「カラマーゾフの兄弟」, 新潮文庫, 1978

2) 世界の十大小説 – Wikipedia

3) スペイン異端審問 – Wikipedia

4) レコンキスタ – Wikipedia

5) 枢機卿(スウキキョウ)とは? 意味や使い方 – コトバンク

6) 荒野の誘惑 – Wikipedia

7) フョードル・ドストエフスキー – Wikipedia

8) 空想的社会主義 – Wikipedia

9) 共産党宣言 – Wikipedia